汪文华学历好吗?

按:《中师生》公众号得天下中师生汪文华学历的关注和支持,致力创建一代中师生汪文华学历的精神家园。今天,我们分享汪文华老师的文章《35年前的回眸——怀念中师学习时代》。

原题:35年前的回眸——怀念中师学习时代

作者:汪文华

来源:《原野牧歌》自媒体(授权转发)

怀念过去的“老中师”,特别是中等师范学校的人才选拔和培养模式,已经有几年汪文华学历了。2015年,我曾撰文并以《30年的回眸——怀念中师学习时代》为题公开发表(《重庆与世界:教师发展》2015年第4期)。

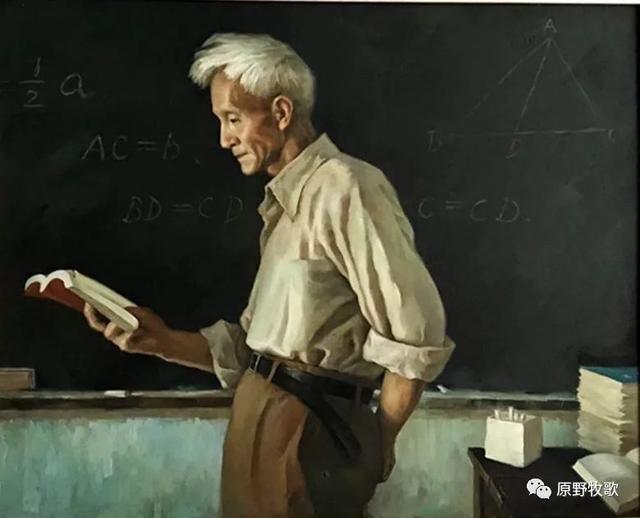

最好的老师

我是1982年入学的初中应届毕业生,恰遇安徽中等师范教育改革试点,需要修业4年(属首届)。当时的中师学校是本地的最高“学府”,是恢复高考制度后高等师范院校毕业生择业就职的最好选择之一。老师们文凭高、学识广、师德正,所谓“高大上”是当时中师教师队伍的亮色,是当初县城不折不扣的“教坛之星”“文化名人”。后来,这批教师通过学历提升入高校任硕导博导有之,步入行政主政一方有之,转进基础教育成为“特”(特级教师)“长”(校长)多之,还有商界精英、艺界品牌等等。

多年前有一位教育部领导说过,中等师范教育是中国师范教育的典范,它在师资培养方面的示范性无可厚非。其实不仅如此,它的示范性和师范性也为中国的基础教育做出汪文华学历了表率。这个殊誉的取得,离不了那个时代给予中师学校“高大上”教师和他们实施的“完美的教育”。

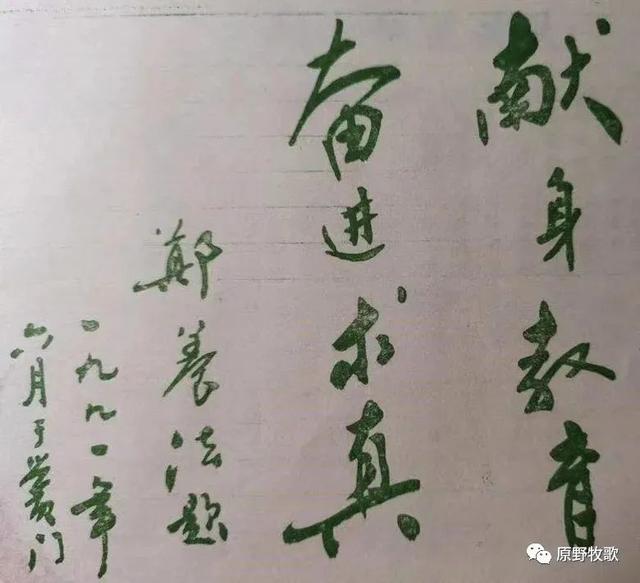

为了学生的职业人生

上世纪八、九十年代,全民办教育特别是办好乡村教育对合格教师的迫切需求,使得中等师范教育得到大力发展。初中毕业生免费上学、包分配,以及中考优先录取制度,确保了优秀初中毕业生进入中等师范学校学习。为了学生的发展,在“两代师表”(学生的老师,老师的学生)的学校实施着“完美的教育”:以人为本、充满和谐,富有自我、充满智慧,人人平等、处处公平,面向全体、全面发展,注重过程、尊重本能,讲求方法、完善自我。因为秉承着对学生全面发展的培养和对教师双重身份的塑造,潜在着素质教育理念,定位在“大众教育”、“一专多能”、“去选拔性”、“去单一性”的办学方向上,为我国的基础教育培养出一批批素质优良、业务精湛、适应能力较强的复合型人才。我曾先后在小学、初中和中师任教,唯令我受益和感念的是中师学习的4年时光:学为人、学知识、学做事、学当一名合格的教师。

全科教育

对于老中师所学的课程,因时间过去30余年,已难以一一列出,但能够记住的是“全+专”二字。所谓“全”有两层意思:一是文化课与普通高中大致相同,第4年的有些课程超出了当时高中生的学习内容;二是全面开设与小学相对应的音乐、体育、美术和劳技等课程,且开设了4年。所谓“专”也有两层意思:一是指普通高中不开设的“教师课程”,如现代汉语基础知识、逻辑、算术基础知识、各学科教材教法和基本功要求的“三字一话”,即钢笔字、粉笔字、毛笔字、普通话,上世纪九十年代还增加了“一画一机”,即简笔画,计算机操作。二是指音乐还外加“一门乐器”、体育的达标测试、美术的简笔画过关和“三字一话”都必须是人人达标。

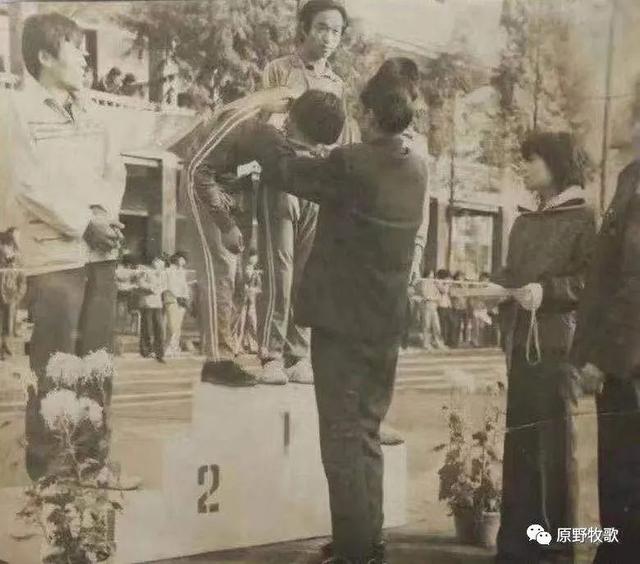

特长培育

在重视全科教育的同时,老中师十分关注学生特长的培育,发展学生各方面的能力。因为没有升学的压力,所以让学生根据自己的爱好作为特长发展。为此,学校开展多种课外活动(也叫第二课堂),引导学生训练专长,如:体育的各类比赛,定期的文娱汇演,绘画书法作品展览,“三字”竞赛,演讲比赛等等。那时,最热闹的是晨练和课外活动时间,最安静的是晚自习时间,最忙碌的是音体美老师和书法老师。4年时光,“一心一意练口语表达、学教材教法、习琴棋书画、吹拉弹唱、修身养德”,“要求人人都能歌善舞、多才多艺……这种教育完全出自于适合儿童的天性,更能适应小学教育的需要,由于中师学生具有良好的综合素质,所以成为那个时代广受欢迎的优质教育资源,打下了扎实的根基,长期的专项训练,不少毕业生日后进入体育艺术类高校继续学习,不少中师生成为当地的“文化名人”。

技能达标

中师时期的技能训练是课程学习中最能体现出“痛乐并举”的感受。对于我们这些来自乡村的学子,音乐和普通话当是“难上加难”,因为大家既没有音乐的基础(小学时的老师教过几首歌曲而已),乡音难改(来自不同乡村的我们土话连篇)。音乐课程从识谱、发声、练耳等基础学起,现代汉语基础知识从“a、o、e、b、p、m、f……”纠正。中师的老师们不厌其烦,使出浑身解数;学生们则将很多的时间花在这些“小儿科”上。视唱的通过、乡音的改变,对于十几岁的我们来讲,虽说是有一定的痛苦,但是也感受着慢慢的快乐和长长的幸福。

除了文化课是一学期一考试之外,音乐、体育、美术、“三字一话”等却是“堂堂清、节节过”。4年的学习,无数次的过关,特别是一次一次的“补学”“补测”让每个中师生无暇流连于县城的喧嚣,自学自练成为课外活动和晚自习的常态。早晨跑道上熙熙攘攘,傍晚球场上人声鼎沸,“读书声”伴随着“风声雨声”,“键击声”伴随着“琴声歌声”……

适应岗位

最难以忘却的是最后一个学期的见习实习。走进小学听课,回到学校写教案;上课之前试讲,小组内部相互点评——中师生最“揪心”的事情。我“为师”第一节课的教案算是数易其稿,“几番打击”的过程至今还刻骨铭心;自己任实习指导教师时(1986年毕业,10年后回母校任教)给学生“精雕细琢”的做法使他们至今还非常感怀。强调“理论走向实践”和“实践对接理论”,学思结合、知行统一,是中师见、实习的优良传统和宝贵财富。“在师范院校中进行小学师资培养时,必须加强与小学的联系,使师范生能够在实践中进行理论学习,在教育理念指导下发现现实教育教学中的问题,并予以解决。”诚哉斯言!

“卓越教师培养计划”要求开展规范化的实践教学:将实践教学贯穿培养全过程……切实落实师范生到中小学教育实践不少于1个学期制度……对‘实践前——实践中——实践后’全过程提出明确要求。实行高校教师和中小学教师共同指导师范生的‘双导师制’。”应该说是对那个时代中师见实习制度的继承和发展,值得多点上几个“赞”。

落地乡村

上世纪对中等师范教育的制度设计,不仅吸引了高质量生源,同时学生进校后没有学费和生活费的压力,也没有就业的后顾之忧,更不为升专、升本、考研等无边无际的学历文凭所累、所扰。由于毕业后就业去向的“农村化”,志愿去乡村任教也无可争议。还有一个原因是:之前的中等师范学校一般都设在地、县级城市,而不在大中城市。在中等师范学校求学的学子,少有考研究生的导向和留在大城市的奢望。大家毕业后就回到他们赖以生长的农村当教师,对农村的生活环境、教育环境非常熟悉,都觉得很快适应。特别能够在贫穷落后的偏远山区安心工作,集中体现了中等师范教育朴素的世界观和可贵的价值观。落地乡村,无疑是中等师范教育的价值取向和优势所在。

挑起重担

向宇循对本地区中小学骨干教师学历情况进行统计分析后发现:高中在职骨干教师中,有20%的人第一学历是中师,初中在职骨干教师中,近50%的人第一学历是中师。据我了解,本县(曾经工作25年的地方)45周岁以上的小学教师中90%以上的初始学历为中师毕业、中师学校和高中教师中有70%以上的初始学历为中师毕业;在乡镇及县担任教育管理干部的人员中,也有许多人的初始学历都是中师毕业。而且,他们后代中的一些人正承继着父(母)辈的事业,继续耕耘在乡村教育的田地里。可以说,上世纪中师毕业生正是地方教育事业的脊梁。“昔日中等师范毕业的小学教师,现在大多数已经成长为我国农村教师队伍中的中坚力量,他们为农村教育撑起了一片蓝天。所以有不少农村的学生、家长、学校领导以及教育行政部门反映,昔日的中等师范毕业生比如今的大专毕业生和本科毕业生还管用。”

回忆老中师的办学思想、办学灵魂、办学实绩在百多年的历史进程中形成了一整套教育教学课程体系,产生了不可置疑的作用,沉淀着深厚的教育文化底蕴,但愿教育部实施“卓越教师培养计划”,特别在探索小学全科教师培养模式的过程中,融入老中师的办学理念,使之更富有极其重要的借鉴价值。

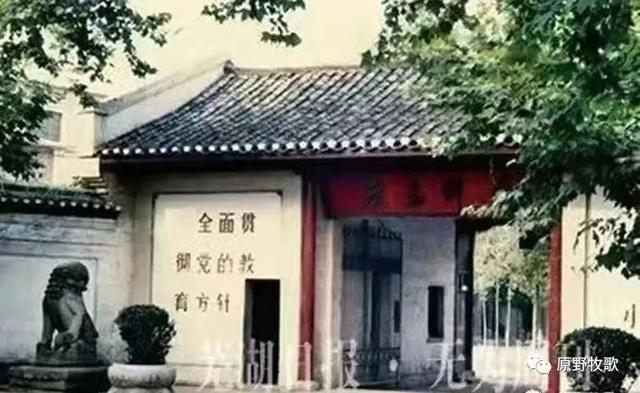

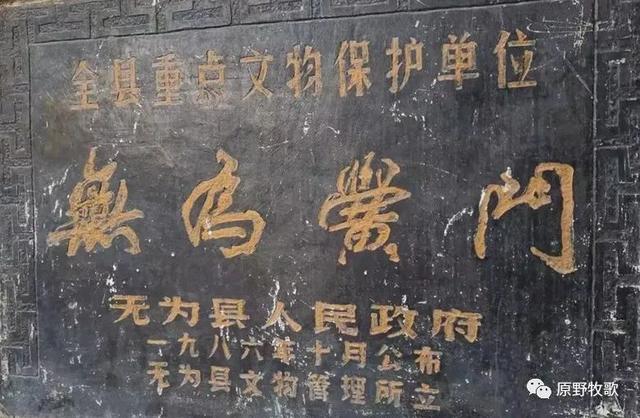

作者简介:汪文华,1986年无为师范学校毕业。现为无为市教师进修学校高级讲师。教育部乡村校园长培训指南研制组特邀专家;安徽省第一届中小学幼儿园教师培训专家工作组专家、省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0 省级专家团队成员、省首批中小学教师培训专家库成员、省教师培训项目规划研制与绩效评估专家库成员。主持和参与市级以上教师培训课题7项,公开发表研究论文和教育评论400多篇,参与5部师训干训著作写作工作,国家教育行政学院《影子培训启思录》主要执笔人。

本文由发布,不代表自考学历提升报名_自学考试信息网立场,转载联系作者并注明出处://www.123kaoshi.com/chengrengk/132786.html