学历史前后怎么样?

四十多年前的那场落榜考试,至今回忆起来,虽然激情不再燃烧,但前前后后的一些人生经历,还是很有点意味。

记得是在1977年冬天,阳历快到年底了吧,“海日生残夜,江春入旧年”,京城里吹来的浩荡春风早就驱散了初冬里的寒意——高中毕业生能考大学了!

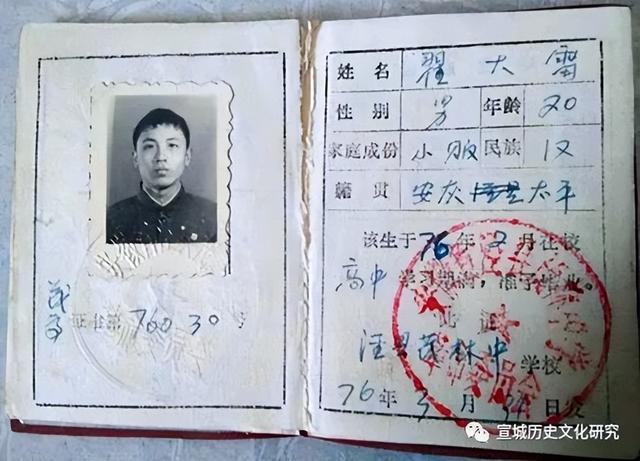

得赶快抓紧时间复习迎考啊!(学历史前后我1976年元月高中毕业,算是1975届的。毕业后在家门口的初中教书。)“工作复习两不误”,苦战了一段日子,然后请假“进泾赶考”。

那时节只晓得恢复高考了,考上了就能上大学,能“鲤鱼跳龙门”。至于什么高等院校啦,文科理科啦,本科专科啦,填报志愿啦,一系列高级概念,都是考后才慢慢知晓的。

至于那场考试的具体时间、地点、科目、试题、场景,早已依稀。然印象最深的,也是最纠结的,就是一个多月主攻复习数学,结果却只考了19分半。而语文什么的没怎么复习,还及格朝上呢!

后来呢,后来也就自然没戏——落榜了。以至于连分数线什么的也没什么印象了,反正没有达线。

问我落榜几多愁学历史前后?回首笑谈当年高考后。

数学短板,最怕逻辑思维。这都是自己从小偏科偏掉的,怨不得天,也尤不得人。

1962 年下半年,5 岁发蒙,求学于泾县水岭小学,上上停停,六年制念了 10 年。1974 年元月毕业于泾县南容初级中学,被推荐上高中。两年制,1976 年元月毕业于泾县茂林中学。

从小学到高中,一直偏科。直到高考复习数学时,一开始“等差数列”,得,就像小学生学象形字,还能联想到家门口生产队里堆放杉树段子,从底部堆上来,堆成梯形截面或三角形截面,那就是等差数列吧,不然会滚落下来。至于后来复习函数方程式、解析几何,那整个就是不知所云莫名其妙了,记得当时还想到了小学唱的《珊瑚颂》那句歌词——“云里雾里放光彩”呢!

偏科偏到什么程度?偏到今天连小学算术都算而无术——此为最大教训——很愿意说给后生们听听。

您还别说,就那么一点仅有的数学常识,我有时竟会莫名其妙地扯到语文记忆上来。您看啊,鲁迅先生不是生于1881年吗?怎么就想到“88的绝对值”这个概念呢。否定之否定不是等于肯定吗?得,“负负得正”,有理数乘法呢!

这都是哪儿跟哪儿的事儿!

高考落榜了,怎么办?还能怎么办?自谋出路呗。那时节,我们那一辈人,还没有什么“千军万马过独木桥”啦,“一张试卷定终身”啦什么的,更没有什么挫折啦,打击啦,高考失意啦,承受能力啦,心理抚慰啦,没那么娇嫩脆弱,没那么多新鲜麻烦事。有的倒是“一颗红心两种准备”学历史前后:考上了更好,“鲤鱼跳龙门”,站出来让祖国挑选;考不上就考不上,三百六十行,干点儿别的,照样为国家做贡献。现在回想起来,用当时的话说,叫做革命英雄主义和革命乐观主义相结合,用今天的话说,叫做心态好。

于是,毛遂自荐当老师,从学校到大队到公社,一路机遇不错。旋任泾县南容初级中学民办教师,主教语文,兼任政史。步入杏坛,从一而终。

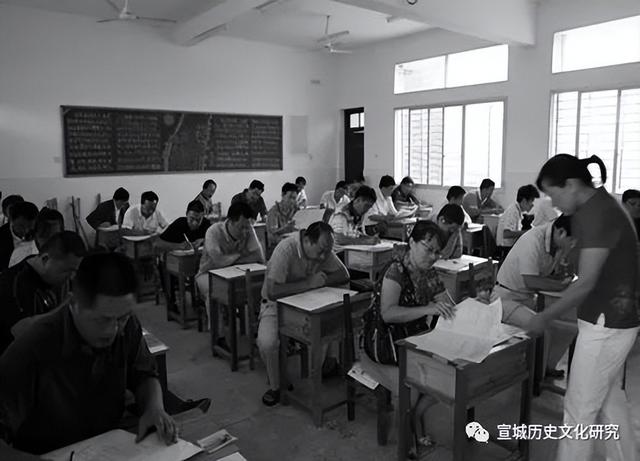

1980 年底,沐浴改革春风,通过考试转正。

当年全县初中语文教师计划招录6 人,初试放宽一倍,预选 12 人。初试预选,本人名列第九,危如累卵。背水备战一周,终在复试中一举夺魁,如愿以偿,欣喜若狂,算是过了一把高考场外的考试瘾。随后又取得安徽师范大学(函授)中文专业(大专)文凭,也算沾了一点校园外的大学“仙气”吧。

多少年后,老子的“大学梦”终于让儿子给实现了。2003 年,“非典”肆虐,百般折腾。六月高考,据说数学试题奇难。小儿算是争气,终于跨入高等院校大门。

自己呢,1987 年,参加全省教材教法考试。算是幸运,取得宣城地区初中语文学科成绩第一名。同年 9 月,首次教师职称评定,评为中学二级。1992 年 12 月,晋为一级。此后也曾朝“高级”努力过一次,终因根浅底薄而难逾关山。跟高考落榜心态一样,顺其自然。不过从此在职称道路上再无长进。

1987 年 6 月光荣入党,成为组织上的人。1993 年下半年至 2005 年上半年,连续 12 年,任学校(南容教育)党支部书记。

从南容起步,自 1996 年始,撰写语文教学论文 10 来篇参评,美其名曰教学研究,从县三等奖至市一等奖,上上下下。惟与省奖无缘。

2005年8月,全县教育布局调整,南容初级中学撤并,举校汇入泾县茂林中学。2017年7月退休。

想当初弱冠之年,做了一番大学梦。吹了泡泡以后,又有了新的梦想,就是渴望出一本书,出一本封面署有自己名字的书。

其实早在孩提时代就有了出书梦的缘起——

小时候身体嫩生,不喜玩。兴趣爱好狭窄。因了父亲“有力吃力,有智吃智。无力无智,不该出世”的唠叨和母亲对儿子出息的渴望,就老老实实读点书吧。读什么呢,那时节没多少课外读物,文化大餐自然是连环画。画面生动,图文并茂。比语文书上 “看图说话”好看多了。

春茶地里的阴凉处,遮阳成荫的大桥下,银桂飘香的庭院中,风雪隆冬的火桶里,都是看书的好地儿。

忘不了散发着浓郁的乡土气息的缕缕茶香;忘不了孕育着热烈的夏日风情的阵阵蝉鸣;忘不了弥漫着草味的农家午季的袅袅夕烟;更忘不了冬夜亮亮的油灯,暖暖的房间。父母戴着老花镜,一个“噼里啪啦”地算着队里的账,一个“咝啦啦 —— 咝啦啦 —— ”纳着鞋底。还有一个我呢,和母亲同烘火桶,就着盖膝棉袄,在连环画图文并茂的“宴席”上,忘我咀嚼,贪婪吮吸,尽情享受这“文化大餐”。有单本的,有连套的,不胜枚举。难怪后来读到同名小说时,一种久违的亲切感油然而生。读起来如鱼得水,酣畅淋漓。原来这就是“名著导读”啊!

我们老师藏书极多,从连环画到大部头,都有。“书非借不能读也”。小学毕业时,老师的许多书都被我借读过。至今想来真是受益无穷。

……

出生农家,耳闻目睹。道听途说,查三问四。采访笔记,搜集整理。到处是乡土文字创作的源泉,也就是从此起步,开始孕育乡土作家的初心。

最初是应茂林文化站办的油印刊物《山花烂漫》约稿,后来又应乡土志书《茂林春秋》约稿,再后来是往《皖东南日报》投稿,写呀,改呀,誊呀。装信封,贴邮票。寄出后一两个月,当有人大声告诉我文章登报纸了,并开着玩笑称呼我是“大作家”时,嘴里谦虚着,心里早就乐得不行了。

赶紧找来报纸,仔细阅读比较,与原稿一对照,竟发现少有修改或几无修改——这是一种强烈的认可暗示,这是一种编辑与作者的心灵默契,这更是一种宽松和引导的无声鼓励。

于是,从手写到键盘,从邮寄到网投,慢慢地走上了单篇投稿发表之路。

茂林地方,风情盎然。人文荟萃,生机勃发。总给人一种想写点什么的冲动。这就成了我“出书梦”的原动力。

乡亲称赞,同事鼓励,领导支持,朋友抬举,市县镇有关部门高看,报刊编辑人梯栽培,合成吾辈“出书梦”的助推力。

千年古镇,岁月沧桑。像一帧帧尘封的老照片。当你轻轻拭去她的铅华,一种久违的亲切和莫名的怀念便会油然而生。这便是家园的生命力和感召力。

我就努力让自己的东西和着草木清香,散发乡土气息。让心底情愫在字里行间自然流露。

别无名利之意,能为后生留下些许人文记忆,能为家乡芳名远播竭尽绵薄,能将我的“出书梦”融入“中国梦”,贡献一点正能量,吾心足矣。

毕竟不是科班出生,才疏学浅。既没有那份天马行空下笔千言的天赋,也没有那等兀兀穷年沥尽心血的毅力。“作家梦”可能一时遥不可及了,就先追“出书梦”吧。

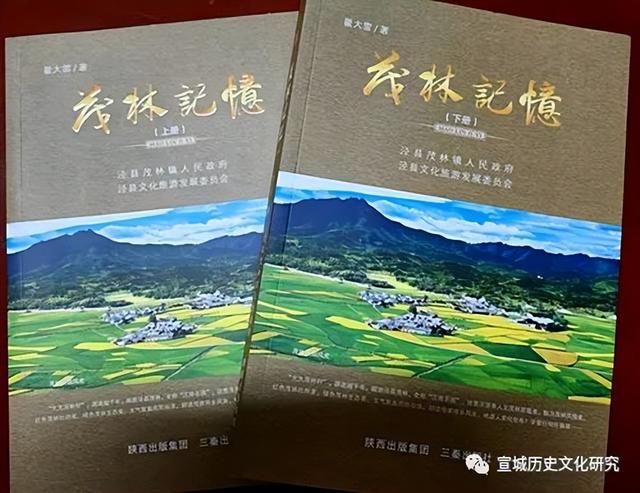

在当地政府和文旅部门还有家乡企业的鼎力支持下,由好友无偿提供宝贵资料和精美图片,我梦中乡书终于出版了!上下册,成套。书名很朴实,就叫《茂林记忆》。自选已发表的作品百四十余篇,自序自跋,约 40 万言,彩印。分“人文篇”“红色篇”“风情篇”“什锦篇”等四个单元。

出书梦圆,新梦又筑。初心不改,继续前行。

书已出,笔不停。将心头点点滴滴,在键盘敲敲打打。总把那缕缕起伏的乡情,都付与行行跳动的文字。

由一个乡土文化爱好者成长为一个研究者,再想当一个传承者。

感谢有关方面关注鼓励和提携——前前后后的,成为安徽省作家协会会员,宣城市历史文化研究会会员,宣城市政协文史资料特约撰稿人,泾县地情资料特约撰稿人,泾县新四军历史研究会副秘书长。

2014 年 12 月,本家庭荣获首届全省“书香之家”称号,受安徽省新闻出版广电局表彰。全家努力,全家荣誉。

近年来,县内纸媒网媒也给予宣传报道。央视科技频道就“茂林花砖”和“茂林十二碗”等非遗文化曾对本人进行过特别采访和现场拍摄。

……

高考落榜不落志,考场失利不失意。以平和而积极的心态,以“各人头上一块天”的自信,微笑着阔步迈入社会大学——

(作者系泾县茂林中学退休教师,宣城市历史文化研究会会员)

制作:童达清。

本文由发布,不代表自考学历提升报名_自学考试信息网立场,转载联系作者并注明出处://www.123kaoshi.com/jiaoyu/144050.html